France

Voir aussi : France ** (9 affiches) – Géographie, géopolitique et HistoireVoir aussi : France : histoire (1 affiche) – Géographie, géopolitique et HistoireVoir aussi : France : histoire : —>1789 (3 affiches) – Géographie, géopolitique et HistoireVoir aussi : France : histoire : 1789-1848 (11 affiches) – Géographie, géopolitique et HistoireVoir aussi : France : histoire : 1848-1870 (2 affiches) – Géographie, géopolitique et HistoireVoir aussi : France : histoire : 1870-1880 (0 affiche) – Géographie, géopolitique et HistoireVoir aussi : France : histoire : 1871 (La Commune) (76 affiches) – Géographie, géopolitique et HistoireVoir aussi : France : histoire : 1880-1894 (2 affiches) – Géographie, géopolitique et HistoireVoir aussi : France : histoire : 1894 (1 affiche) – Géographie, géopolitique et HistoireVoir aussi : France : histoire : 1894-1914 (12 affiches) – Géographie, géopolitique et HistoireVoir aussi : France : histoire : 1914-1918 (1 affiche) – Géographie, géopolitique et HistoireVoir aussi : France : histoire : 1919-1939 (3 affiches) – Géographie, géopolitique et HistoireVoir aussi : France : histoire : 1940-1945 (2 affiches) – Géographie, géopolitique et HistoireVoir aussi : France : histoire : 1945-1968 (7 affiches) – Géographie, géopolitique et HistoireVoir aussi : France : histoire : 1968 (50 affiches) – Géographie, géopolitique et HistoireVoir aussi : France : histoire : 1968—> (5 affiches) – Géographie, géopolitique et Histoire

4105 affiches :

- notice : Image (fixe ; à 2 dimensions)

- notes :

- descriptif :

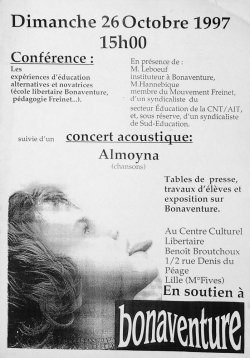

[ texte ; photo (enfant de profil, tirant la langue) ]

- texte :

Dimanche 26 octobre 1997, 15 h 00

Conférence : les expériences d’éducation alternatives et novatrices : école libertaire Bonaventure, pédagogie Freinet…

En présence de : M. Lebœuf, instituteur à Bonaventure ; M. Hennebique, membre du Mouvement Freinet ; d’un syndicaliste du secteur Éducation de la CNT-AIT ; et, sous réserve, d’un syndicaliste de Sud-Éducation.

suivie d’un concert acoustique : Almoyna (chansons)

Tables de presse, travaux d’élèves et exposition sur Bonaventure.

Au centre Culturel Libertaire Benoît-Broutchoux ; 1/2, rue Denis du Péage, Lille (M° Fives)

En soutien à Bonaventure

- notice : Image (fixe ; à 2 dimensions)

- notes :

- descriptif :

texte

- texte :

Les sectaires arrivent à Noisy-le-Grand

Construction d’une chapelle au 10-12, rue Jules Ferry pour les enfants de Pétain

Réagissons

Groupe Sacco et Vanzetti — Fédération anarchiste

- notice : Image (fixe ; à 2 dimensions)

- notes :

- descriptif :

texte

dessin (église à la porte murée, militants hilares : « On est venu pour les finitions ! ») par Faujour

- texte :

Construction d’une église intégriste à Noisy le Grand

L’extrême droite s’ANCRE* :

*(Association Noiséenne Catholique pour la Continuité du Rite dans l’Eglise)

On n’en veut pas !

Collectif noiséen de vigilance et d’action citoyennes contre l’ordre moral

BP 41 - 93161 Noisy-le-Grand CedexCollectif composé des organisations suivantes :

CNT UD-93, Initiative Républicaine, Les verts, Ligue communiste révolutionnaire, Mouvement des citoyens, Noisy Autrement, Parti communiste français, Ras l’Front, groupe Sacco et Vanzetti (FA), la Souris Noirs (SCALP), UNEF-ID Université Marne-la-Vallée- notice : Image (fixe ; à 2 dimensions)

- notes :

- descriptif :

[ texte ; dessin (élu présentant « Lille 2004 » : « Les papiers on les garde pour imprimer des affiches idiotes ») par Charmag ; dessin (immigré encadré par un « Service de protection des immigrès » marchant au pas) par Gaüzère ]

- texte :

Manifestation contre la loi Debré - sam. 25/01 - 15 h - République - Lille

Grève de la faim des sans-papiers lillois

« Les papiers on les garde pour imprimer des affiches idiotes » (Lille 2004)Pour les immigrés le loi Debré, c’est :

- le fichage

- la délation

- l’arbitraire

- le remise en cause de la carte de dix ans

- la politique du bouc-émissaire

- une aubaine pour les négriers du travail clandestin

Ouvrons les frontières par le désobéissance civile

Retrait du projet Debré

Abrogation de toutes les lois anti-immigrés

Régularisation de tous les sans papiers

Ouverture des frontières

Désobéissance civile face à l’inacceptableÉcoutez La voix sans maître chaque vendredi, 20 h-21 h sur Radio Campus - 106,6

Humeur noires - FA

B.P. 79, 59370 Mons-en-Barœul- notice : Image (fixe ; à 2 dimensions)

- notes :

- descriptif :

texte

dessin (panneau routier de danger présentant une église) par Charmag

- texte :

Noisy-le-Grand

Le 11 novembre 1997 était inaugurée, rue Jules-Ferry, une chapelle de la « Fraternité saint Pie X »

L’abbé Cottard, responsable de la mort de scouts à Perros-Guirec appartient à la même secte

Des commandos anti-IVG sont inspirés par la même secte

Ses liens avec l’extrême droite sont reconnus

Danger intégristes

Collectif noiséen de vigilance et d’action citoyennes contre l’ordre moral

BP 77 - 93162 Noisy-le-Grand cedexUL CGT, FSU, SUD-CRC santé-sodieaux, Noisy Autrement, Ras l’Front, Verts, LCR, PCF, FA

Imprimé par nos soins

- notice : Image (fixe ; à 2 dimensions)

- notes :

- descriptif :

[ texte ]

- texte :

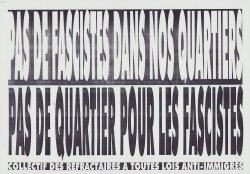

Pas de fascistes dans nos quartiers

Pas de quartier pour les fascistes

Collectif des réfractaires à tous lois anti-immigrés

- notice : Image (fixe ; à 2 dimensions)

- notes :

- descriptif :

[ texte ]

- texte :

Pas de fascistes dans nos quartiers

Pas de quartier pour les fascistes

Collectif des réfractaires à toutes les lois anti-immigrés

- notice : Image (fixe ; à 2 dimensions)

- notes :

- descriptif :

- texte :

Sans papiers en grève de la faim depuis plus de 50 jours à Lille !

Le loi Debré repasse au Sénat le 11 mars

Elle créera des milliers de sans papiersPour la régularisation des sans papiers

Contre le loi Debré et les lois anti-immigrés

Manif dim. 09 mars - 15 h - République - Lille

Groupe Humeurs noires de la Fédération anarchiste : B.P. 79 - 59370 Mons-en-Barœul

- notice : Image (fixe ; à 2 dimensions)

- notes :

- descriptif :

[ texte (deux colonnes) ; dessin (avion charter : « PS : les promesses s’envolent… les sans-papiers aussi ») de Charmag) ]

- texte :

On vous dit : « Le gouvernement régularise les sans papiers »

C’est faux : 4 % de régularisés

5 000 régularisations sur 120 000 demandes au 3 octobre)

Sous Debré : 200 régularisés au Comité des sans papiers de Lille. Sous Jospin-Chevènement : 36 !!!!

[dessin :] « PS : les promesses s’envolent… les sans-papiers aussi »

Avant les élections, le PS, les Verts, le PC promettaient l’abrogation des lois Pasqua-Debré. Le gouvernement refuse maintenant d’abroger les lois racistes (de droite comme de gauche !) et va au contraire faire une loi qui s’inscrit dans la continuité de la politique anti-immigrés de l’État français.

C’est pourquoi le groupe Humeurs Noires se joint à à l’appel du Comité des sans papiers 59 pour la

Marche sur le centre de rétention de Lesquin, samedi 18 octobre, 15 h - départ de la MNE (23, rue Gosselet, Lille)

Groupe Humeurs noires de la Fédération anarchiste : BP 79, 59370 Mons-en-Barœul

- notice : Image (fixe ; à 2 dimensions)

- notes :

- descriptif :

texte

dessin ou photo solarisée (atelier avec ouvriers au repos et slogan « temps de grève, tant de rêves » sur un mur)

- texte :

Redistribuer les richesses

Réduire massivement le temps de travail

sans flexibilité ni précarité, zéro licenciements !

[logo] Alternative libertaire

Pour nous contacter

Alternative libertaire, BP 177, 75967 Paris cedex 20- notice : Image (fixe ; à 2 dimensions)

- notes :

- descriptif :

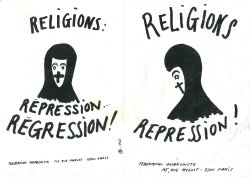

[ texte ; dessin (buste de femme voilée avec signes religieux monothéistes formant son visage) ]

- texte :

Religions : répression… régression !

Fédération anarchiste — 145, rue Amelot — 75011 Paris

AB - IPNS

- notice : Image (fixe ; à 2 dimensions)

- notes :

- descriptif :

[ texte ]

- texte :

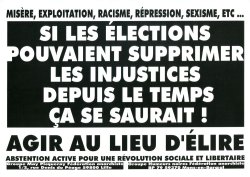

Misère, exploitation, racisme, répression, sexisme, etc.

Si les élections pouvaient supprimer les injustices, depuis le temps ça se saurait !

Agir au lieu d’élire

Abstention active pour une révolution sociale et libertaire

Groupe May-Picqueray - Fédération anarchiste

1/2, rue Denis-du-Péage, 59000 LilleGroupe Humeurs noires - Fédération anarchiste

BP 79, 59370 Mons-en-Barœul- notice : Image (fixe ; à 2 dimensions)

- notes :

- descriptif :

[ texte ]

- texte :

Le groupe Humeurs noires - FA propose :

Soirée vidéo-débat

Dimanche 15/06 à 17 h

au CCL : 1/2, rue Denis-du-Péage Lille-FivesLe film : « À qui profite la cocaïne ? »

Suivie d’une discussion (selon les envies de chacun !) sur la drogue et le capitalisme.

Entrée libre, bissons et sandwichs à volonté

Cette soirée étant en soutien à la caisse du groupe :

venez nombreux(-es)

Prochain film : « Galère de femmes »

Humeurs noires - Fédération anarchiste

BP 79 - 59370 Mons-en-Barœul- notice : Image (fixe ; à 2 dimensions)

- notes :

- descriptif :

[ texte ]

- texte :

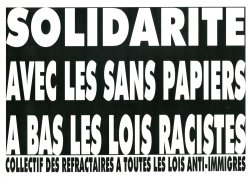

Solidarité avec les sans papiers

À bas les lois racistes

Collectif des réfractaires à toutes les lois anti-immigrés

- notice : Image (fixe ; à 2 dimensions)

- notes :

- descriptif :

[ Texte de l’Internationale situationniste de 1962 sur la Commune de Paris de 1871 ]

- texte :

Sur la Commune

1

« Il faut reprendre l’étude du mouvement ouvrier classique d’une manière désabusée, et d’abord désabusée quant à ses diverses sortes d’héritiers politiques ou pseudo-théoriques, car ils ne possèdent que l’héritage de son échec. Les succès apparents de ce mouvement sont ses échecs fondamentaux (le réformisme ou l’installation au pouvoir d’une bureaucratie étatique) et ses échecs (la Commune ou la révolte des Asturies) sont jusqu’ici ses succès ouverts, pour nous et pour l’avenir. »

« Notes éditoriales », Internationale situationniste, n° 7

2

La Commune a été la plus grande fête du XIXe siècle. On y trouve, à la base, l’impression des insurgés d’être devenus les maîtres de leur propre histoire, non tant au niveau de la déclaration politique "gouvernementale" qu’au niveau de la vie quotidienne dans ce printemps de 1871 (voir le jeu de tous avec les armes ; ce qui veut dire : jouer avec le pouvoir). C’est aussi en ce sens qu’il faut comprendre Marx : « la plus grande mesure sociale de la Commune était sa propre existence en actes ».

3

Le mot de Engels : « Regardez la Commune de Paris. C’était la dictature du prolétariat » doit être pris au sérieux, comme base pour faire voir ce que n’est pas la dictature du prolétariat en tant que régime politique (les diverses modalités de dictatures sur le prolétariat, en son nom).

4

Tout le monde a su faire de justes critiques des incohérences de la Commune, du défaut manifeste d’un appareil. Mais comme nous pensons aujourd’hui que le problème des appareils politiques est beaucoup plus complexe que ne le prétendent les héritiers abusifs de l’appareil de type bolchevik, il est temps de considérer la Commune non seulement comme un primitivisme révolutionnaire dépassé dont on surmonte toutes les erreurs, mais comme une expérience positive dont on n’a pas encore retrouvé et accompli toutes les vérités.

5

La Commune n’a pas eu de chefs. Ceci dans une période historique où l’idée qu’il fallait en avoir dominait absolument le mouvement ouvrier. Ainsi s’expliquent d’abord ses échecs et succès paradoxaux. Les guides officiels de la Commune sont incompétents (si on prend comme référence le niveau de Marx ou Lénine, et même Blanqui). Mais en revanche les actes « irresponsables » de ce moment sont précisément à revendiquer pour la suite du mouvement révolutionnaire de notre temps (même si les circonstances les ont presque tous bornés au destructif — l’exemple le plus connu est l’insurgé disant au bourgeois suspect qui affirme qu’il n’a jamais fait de politique : « c’est justement pour cela que je te tue »).

6

L’importance vitale de l’armement général du peuple est manifestée, dans la pratique et dans les signes, d’un bout à l’autre du mouvement. Dans l’ensemble on n’a pas abdiqué en faveur de détachements spécialisés le droit d’imposer par la force une volonté commune. La valeur exemplaire de cette autonomie des groupes armés a son revers dans le manque de coordination : le fait de n’avoir à aucun moment, offensif ou défensif, de la lutte contre Versailles porté la force populaire au degré de l’efficacité militaire ; mais il ne faut pas oublier que la révolution espagnole s’est perdue, et finalement la guerre même, au nom d’une telle transformation en « armée républicaine ». On penser que la contradiction entre autonomie et coordination dépendait grandement du degré technologique de l’époque.

7

La Commune représente jusqu’à nous la seule réalisation d’un urbanisme révolutionnaire, s’attaquant sur le terrain aux signes pétrifiés de l’organisation dominante de la vie, reconnaissant l’espace social en termes politiques, ne croyant pas qu’un monument puisse être innocent. Ceux qui ramènent ceci à un nihilisme de lumpenprolétaire, à l’irresponsabilité des pétroleuses, doivent avouer en contrepartie tout ce qu’ils considèrent comme positif, à conserver, dans la société dominante (on verra que c’est presque tout). « Tout l’espace est déjà occupé par l’ennemi... Le moment d’apparition de l’urbanisme authentique, ce sera de créer, dans certaines zones, le vide de cette occupation. Ce que nous appelons construction commence là. Elle peut se comprendre à l’aide du concept de trou positif forgé par la physique moderne. » (« Programme élémentaire d’urbanisme unitaire », Internationale situationniste n° 6.)

8

La Commune de Paris a été vaincue moins par la force des armes que par la force de l’habitude. L’exemple pratique le plus scandaleux est le refus de recourir au canon pour s’emparer de la Banque de France alors que l’argent a tant manqué. Durant tout le pouvoir de la Commune, la Banque est restée une enclave versaillaise dans Paris, défendue par quelques fusils et le mythe de la propriété et du vol. Les autres habitudes idéologiques ont été ruineuses à tous propos (la résurrection du jacobinisme, la stratégie défaitiste des barricades en souvenir de 48, etc.).

9

La Commune montre comment les défenseurs du vieux monde bénéficient toujours, sur un point ou sur un autre, de la complicité des révolutionnaires ; et surtout de ceux qui pensent la révolution. C’est sur le point où les révolutionnaires pensent comme eux. Le vieux monde garde ainsi des bases (l’idéologie, le langage, les mœurs, les goûts) dans le développement de ses ennemis, et s’en sert pour regagner le terrain perdu. (Seule lui échappe à jamais la pensée en actes naturelle au prolétariat révolutionnaire : la Cour des Comptes a brûlé.) La véritable « cinquième colonne » est dans l’esprit même des révolutionnaires.

10

L’anecdote des incendiaires, aux derniers jours, venus pour détruire Notre-Dame, et qui s’y heurtent au bataillon armé des artistes de la Commune, est riche de sens : elle est un bon exemple de démocratie directe. Elle montre aussi, plus loin, les problèmes encore à résoudre dans la perspective du pouvoir des conseils. Ces artistes unanimes avaient-ils raison de défendre une cathédrale au nom de valeurs esthétiques permanentes, et finalement de l’esprit des musées, alors que d’autres hommes voulaient justement accéder à l’expression ce jour-là, en traduisant par cette démolition leur défi à une société qui, dans la défaite présente, rejetait toute leur vie au néant et au silence ? Les artistes partisans de la Commune, agissant en spécialistes, se trouvaient déjà en conflit avec une manifestation extrémiste de la lutte contre l’aliénation. Il faut reprocher aux hommes de la Commune de n’avoir pas osé répondre à la terreur totalitaire du pouvoir par la totalité de l’emploi de leurs armes. Tout porte à croire qu’on a fait disparaître les poètes qui ont traduit à ce moment la poésie en suspens de la Commune. La masse des actes inaccomplis de la Commune permet que deviennent « atrocités » les actes ébauchés, et que les souvenirs soient censurés. Le mot « ceux qui ont fait les révolutions à moitié n’ont fait que se creuser un tombeau » explique aussi le silence de Saint-Just.

11

Les théoriciens qui restituent l’histoire de ce mouvement en se plaçant du point de vue omniscient de Dieu, qui caractérisait le romancier classique, montrent facilement que la Commune était objectivement condamnée, qu’elle n’avait pas de dépassement possible. Il ne faut pas oublier que, pour ceux qui ont vécu l’évènement, le dépassement était là.

12

L’audace et l’invention de la Commune ne se mesurent évidemment pas par rapport à notre époque mais par rapport aux banalités d’alors dans la vie politique, intellectuelle, morale. Par rapport à la solidarité de toutes les banalités parmi lesquelles la Commune a porté le feu. Ainsi, considérant la solidarité des banalités actuelles (de droite et de gauche) on conçoit la mesure de l’invention que nous pouvons attendre d’une explosion égale.

13

La guerre sociale dont la Commune est un moment dure toujours (quoique ses conditions superficielles aient beaucoup changé). Pour le travail de « rendre conscientes les tendances inconscientes de la Commune » (Engels), le dernier mot n’est pas dit.

14

Depuis près de vingt ans, en France, les chrétiens de gauche et les staliniens s’accordent, en souvenir de leur front national anti-allemand, pour mettre l’accent sur ce qu’il y eut dans la Commune de désarroi national, de patriotisme blessé, et pour tout dire de « peuple français demandant par pétition d’être gouverné » (selon la « politique stalinienne » actuelle), et à la fin poussé au désespoir par la carence de la droite bourgeoise apatride. Il suffirait, pour recracher cette eau bénite, d’étudier le rôle des étrangers venus combattre pour la Commune : elle était bien, avant tout, l’inévitable épreuve de force où devait se mener l’action en Europe depuis 1848 de « notre parti », comme disait Marx.

18 mars 1962

Attila Kotànyi, Guy Debord, Raoul Vaneigem

Ces thèses sur la Commune, dont l’actualité ne devrait échapper à personne, parurent le 21 février 1963 dans un tract de L’internationale situationniste intitulé Aux poubelles de l’histoire ! Il révélait un plagiat vraiment démesuré de ces thèses qu’Henri Lefebvre avait fait paraître dans l’ultime numéro de la répugnante revue Arguments paru au début de 1963, plagiat que ce versaillais de la culture réitérera en 1965 dans son livre sur La Proclamation de la Commune. Ce tract fut réédité en fac-similé dans le n° 12 de la revue Internationale situationniste en septembre 1969.

Achevé d’imprimer le 18 mars 1997. © anticopyright des éditions Elle n’est pas morte !

- notice : Image (fixe ; à 2 dimensions)

- notes :

- descriptif :

[ Annonce pour deux journées de rencontre et débats. Voir aussi CVid 113 ]

- texte :

Tierra y Libertad, 1936 hommage à la révolution espagnole

Rencontres et débats avec des acteurs et témoins directs, des écrivains et des historiens

Bieuzy-les-Eaux, 27, 28 septembre

Frais de participation : 25 F la journée

Renseignements et informations : Liber Terre : tél. 02 97 27 76 98

Imprimerie Cellier — Baye — tél. : 02 98 96 81 87

-

(pour la même manifestation)

- notice : Image (fixe ; à 2 dimensions)

- notes :

- descriptif :

[ texte ; dessin ]

- texte :

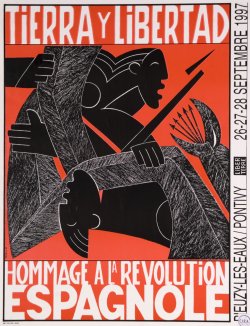

Tierra y Libertad

[image signée :] Morgan 97

hommage à la révolution espagnole

Bieuzy-les-Eaux/Pontivy — Liber Terre — 26-27-28 septembre 1997

Imp. Cellier - Baye

-

(même manifestation). Une carte postale est tirée de cette affiche.

- notice : Image (fixe ; à 2 dimensions)

- notes :

- descriptif :

[ texte ]

- texte :

Vidéo en famille et entre amis

Le Groupe Humeurs Noires présente :

Vendredi 30/05 à 20 h 30 : Impossible neutralité, droit de tuer

Vendredi 06/06 à 20 h 30 : Visiblement je vous aime

Dimanche 15/06 à 15 h 30 : À qui profite la cocaïne

Au Centre culturel libertaire Benoît-Broutchoux — 1/2 rue Denis-du-Péage - métro Fives

Groupe Humeurs noires de la Fédération anarchiste - BP 79, 59370 Mons-en-Barœul

Humeures au lieu de Humeurs sur l’affiche !

- notice : Image (fixe ; à 2 dimensions)

- notes :

- descriptif :

[Visuel de 1968 très utilisé et détourné [1].]

- texte :

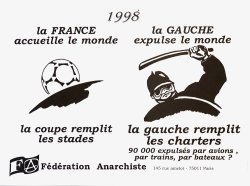

1998

la France accueille le monde, la gauche expulse le monde

la coupe remplit les stades, la gauche remplit les charters

90 000 expulsés par avions, par trains, par bateaux ?

Fédération anarchiste - 145, rue Amelot - 75011 Paris

[impr. ?…]

- notice : Image (fixe ; à 2 dimensions)

- notes :

- descriptif :

[ texte (anglais et espagnol) ; photo (entraînement EZLN : femmes et hommes avec bâtons) ]

- texte :

“A todas les pedimos que luchen con nosotras.” = “We ask all women to struggle with us.”

comandante Ramona : Ejército Zapatista de Liberación Nacional© Araceli Herrera

[marque manuscrite : August 1998]

- notice : Image (fixe ; à 2 dimensions)

- notes :

- descriptif :

[ programme du festival ; dessin de trois profils ]

- texte :

Artigues 98

du 18 juillet au 24 juillet

7 jours de fête en chansons

Notes en bulle

Casse-pipe, C. Semal, S. Kerval, les Petits Assassins, les Belles Lurettes, H. Orti, M. Pujado, duo Laporte-Charmel, Kalifa, M.-M. Perraudin, Bel-Hubert, R. Deblauwe, Denis (spectacle enfants)

Animations : ateliers divers, expos, garderie, canoë-kayak, randonnées en moyene montagne, conférences-débats : la chanson, etc.

Hébergement : gîtes et camping équipés, restauration, laissez-passer 7 jours, réduction enfants, chèques vacances.

Programme et tarifs détaillés sur demande

Association els Segadors — 09460 Artigues — Tél. 68.20.40.76

[logos :] Région Midi-Pyrénées — Ariège — ADAMI — Commune d’Artigues

[imprimerie] Tinéna - Quillan

Affiche en partie manuscrite et surchargeant l’affiche « Artigues 95 ».

- notice : Image (fixe ; à 2 dimensions)

- notes :

- descriptif :

[ texte ; photo (homme en costume en position sur un plongeoir de piscine) ]

- texte :

Chômeurs et précaires en lutte, n’hésitez-plus, mouillez-vous !

Combattons ensemble la logique capitaliste et ses serviteurs de tous bords

Collectif Action Justice Sociale

29 rue d’Engasc - 1130 Limoux

Tél et fax 04.68.31.35.72- notice : Image (fixe ; à 2 dimensions)

- notes :

- descriptif :

[ texte ; photo (rafle d’Algériens) ]

- texte :

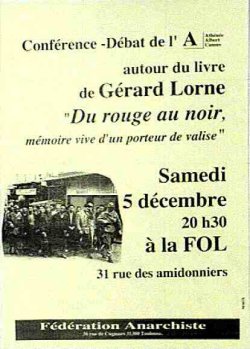

Conférence-débat de l’Athénée Albert Camus

autour du livre de Gérard Lorne : « Du rouge au noir, mémoire vive d’un porteur de valise »Samedi 5 décembre, 20 h 30, à la FOL

31, rue des AmidonniersFédération Anarchiste

34, rue de Cugnaux, 31300 Toulouse[imp. spé ?]

- notice : Image (fixe ; à 2 dimensions)

- notes :

- descriptif :

[ photomontage couleur, coussin avec drapeau européen ]

- texte :

Expulsions : on étouffe !

AAEL - Association pour l’Art et l’Expression Libres - Toulouse • octobre 1998 • Alternative libertaire - Bruxelles

- notice : Image (fixe ; à 2 dimensions)

- notes :

- descriptif :

texte

photo (Jean Guidoni, Lou Saintagne)

- texte :

Gala de soutien à Radio libertaire

avec Jean Guidoni

Les Chanteurs livreurs

Lou Saintagne

(Crédit photo : Jocelyne Levau)Lundi 23 novembre au Trianon, 19 h

80, boulevard Rochechouart, 75018 Paris

métro : Anvers ou PigalleParticipation aux frais : 150 F

120 F pour les porteurs de la carte Radio LibertaireLe Monde libertaire — Radio Libertaire 89.4

Vente des billets

FNAC, Virgin, Librairie du Monde libertaire - 145, rue Amelot, 75011 ParisImprimerie spéciale de l’éditeur

- notice : Image (fixe ; à 2 dimensions)

- notes :

- descriptif :

[ texte ; dessin (policier poussant un homme derrière les une porte de cellule, affiche sur le mur « L’Espagne torture, la France collabore : contre la répression policière, droit d’asile pour les réfugié-e-s ») de Comès ]

- texte :

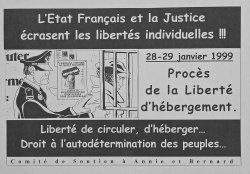

L’État français et la justice écrasent les libertés individuelles !!!

28-29 janvier 1999, procès de la liberté d’hébergement.

Liberté de circuler, d’héberger…

Droit à l’autodétermination des peuples…

Comité de soutien à Annie et Bernard

Sur le procès : http://carb.chez.com/anti/stoller1.htm

- notice : Image (fixe ; à 2 dimensions)

- notes :

- descriptif :

[ texte ; dessin (personnage, tenant une pancarte « censure », sortant d’un panneau indicateur routier « interdiction du cannabis) ]

- texte :

Légalisons le débat

Abrogation de l’article L. 630 interdisant tout débat sur les drogues

Non à la discrimination des usagers

Fédération anarchiste • 145, rue Amelot • 75011 Paris

[…]

Affiche, des groupes Francisco-Ferrer (Lorient) et de Nantes de la Fédération anarchiste, annoncée dans Le Monde libertaire n° 1143 (3-9 décembre 1998).

- notice : Image (fixe ; à 2 dimensions)

- notes :

- descriptif :

[ texte (annonce d’une pièce de théâtre et de manifestations) ; photo (manifestation) ]

- texte :

Les Yeux rouges

Besançon, Lip 1973-1998

conception et mise en scène : Dominique Féret

assisté de Stéphanie Leclercq

avec Carlos Chahine, Agnès Guignard, Mireille Herbstmeyer, Marie Mergey, Alain Mergnat

lumières : Christophe DuboisCréation du Nouveau théâtre de Besançon, centre dramatique national, 1998/99

Saint-Imier

vendredi 30.10.98 20 h 30

Relais culturel d’Erguel — salle Reine Berthe

jeudi 29.10 1998

19 h 00 - Monde(s) et mouvements ouvriers, vernissage de l’exposition — Espace Noir

20 h 30 - Rencontre - débat, avec Gaston Bordet (historien du conflit LIP), Michel Dubois (directeur du Centre dramatique national de Besançon), Dominique Féret (concepteur et metteur en scène de « Les Yeux rouges »), ainsi que des comédiens — CCLvendredi 30.10 1998

19 h 00 - LIP 73 ou la lutte des travailleurs de LIP, film de Chris Marker — Espace Noir

20 h 30 - Les Yeux rouges - Besançon, LIP 1973-1998, théâtre ; création du Nouveau Théâtre de Besançon, Centre dramatique national - conception et mise en scène de Dominique Féret - prix : Fr. 15.-/Fr. 12.- membres, AVS, AI, chômeurs, étudiants — CCLsamedi 31.10 1998

17 h 00 - Week-end à Sochaux, film réalisé par le groupe Medvedkine — Espace Noir

19 h 00 - Classe de lutte, film réalisé par le groupe Medvedkine — Espace Noir

20 h 30 - Résistance ! perspectives du mouvement syndical et ouvrier à l’aube du XXVIe siècle. Débat avec : Jean Kunz (USS), Aristide Pedrazza (syndicat SUD - VD), Pierre Frieddli (ADC - La Chaux-de-Fonds), Cédric Dupont (CNT - France), Fermin Belza (SSP - NE)[logo] Centre de culture et de loisirs, 2610 Saint-Imier - Tél. 032 / 941 44 30

[logo] Espace noir - 2610 Saint-Imier, 39 Francillon, 032 9413535Affiche (imprimée) de la pièce de théâtre accompagnée d’un programme (photocopie).

- notice : Image (fixe ; à 2 dimensions)

- notes :

- descriptif :

texte

dessin (cargo)

- texte :

Dockers de Liverpool

Lorient, mercredi 29 avril 98

Cité Allendé - Salle Audio

20 h 30 vidéo de Ken Loach

21 h 30 - Débat avec les Dockers de Liverpool[logo drapeau noir cerclé “ni dieu ni maitre”] Fédération anarchiste

Imp. spéc.

Affiche parue en verso de Le Monde libertaire, supplément Bretagne (avril 1998).

- notice : Image (fixe ; à 2 dimensions)

- notes :

- descriptif :

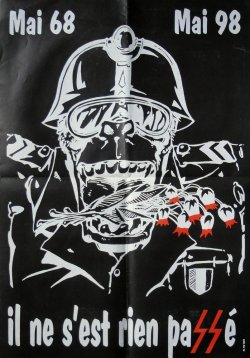

[ texte (« passé » avec les « S » fraktur des SS) ; dessin (CRS — à visage bestial ? —casqué bouquet de muguet aux bouts rouges entre les mâchoires ouvertes) ]

- texte :

Mai 68 - Mai 98

Il ne s’est rien passé

AAEL Mai 68

Affiche paraissant en page centrale de Basta n° 34 (Toulouse, avril 1998).

- notice : Image (fixe ; à 2 dimensions)

[Les expériences d’éducation alternatives et novatrices : école libertaire Bonaventure, pédagogie Freinet…]

[Les expériences d’éducation alternatives et novatrices : école libertaire Bonaventure, pédagogie Freinet…]. — Lille : école libertaire Bonaventure : CCL_ (Centre culturel libertaire Benoît-Broutchoux. Lille) : CNT_- 59/62 (CNT-Union régionale Nord Pas-de-Calais) : CNT_F (France) : FA__ [2] (Fédération anarchiste : 1953-....) : FA__. Groupe Humeurs noires (Lille : 1987-1998), . — 1 affiche (photocop. ) : n. et b. ; 42 × 30 cm.

sources :

1997 |

1993 |

1992 |

1994 |

1995 |

[Les sectaires arrivent à Noisy-le-Grand, réagissons]

[Les sectaires arrivent à Noisy-le-Grand, réagissons]. — Chelles ; Noisy-le-Grand : FA__ [2] (Fédération anarchiste : 1953-....) : FA__. Groupe Sacco-Vanzetti (Chelles), . — 1 affiche (impr. photoméc.) : n. et b. ; 45 × 64 cm.

sources :

[L’extrême droite s’ANCRE : on n’en veut pas !]

[L’extrême droite s’ANCRE : on n’en veut pas !] / Loïc Faujour. — Chelles ; Noisy-le-Grand : CNT_F (France) : FA__ [2] (Fédération anarchiste : 1953-....) : FA__. Groupe Sacco-Vanzetti (Chelles) : SCALP (Section carrément anti Le Pen) ; [et al.], [ca ]. — 1 affiche (impr. photoméc.), coul. (deux : rouge , noir , papier blanc ) ; 64 × 45 cm.

sources :

[Manifestation contre la loi Debré, samedi 25 janvier 1997, Lille]

[Manifestation contre la loi Debré, samedi 25 janvier 1997, Lille] / Jean-Pierre (1955-....) Gaüzère ; Christophe Charmag. — Lille : FA__ [2] (Fédération anarchiste : 1953-....) : FA__. Groupe Humeurs noires (Lille : 1987-1998), . — 1 affiche (photocop. ), coul. (une : noir , papier de couleur ) ; 30 × 42 cm.

sources :

[Noisy-le-Grand : danger intégristes]

[Noisy-le-Grand : danger intégristes] / Christophe Charmag. — Chelles ; Noisy-le-Grand : FA__ [2] (Fédération anarchiste : 1953-....) : FA__. Groupe Sacco-Vanzetti (Chelles) ; [et al.], (ipns). — 1 affiche (impr. photoméc.), coul. (deux : rouge , noir , papier jaune ) ; [60 ?] × [39 ?] cm.

sources :

[Pas de fascistes dans nos quartiers, pas de quartier pour les fascistes]

[Pas de fascistes dans nos quartiers, pas de quartier pour les fascistes]. — Lille : Collectif des réfractaires à tous les lois anti-immigrés (Lille), . — 1 affiche (photocop. ) : n. et b. ; 30 × 42 cm.

sources :

1997 |

[Pas de fascistes dans nos quartiers, pas de quartier pour les fascistes]

[Pas de fascistes dans nos quartiers, pas de quartier pour les fascistes]. — Lille : Collectif des réfractaires à tous les lois anti-immigrés (Lille), . — 1 affiche (photocop. ) : n. et b. ; 21 × 30 cm.

sources :

1997 |

[Pour la régularisation des sans papiers, contre le loi Debré et les lois anti-immigrés, manif dimanche 9 mars]

[Pour la régularisation des sans papiers, contre le loi Debré et les lois anti-immigrés, manif dimanche 9 mars]. — Lille : FA__ [2] (Fédération anarchiste : 1953-....) : FA__. Groupe Humeurs noires (Lille : 1987-1998), . — 1 affiche (photocop. ) : n. et b. ; 30 × 42 cm.

sources :

[PS, les promesses s’envolent… les sans-papiers aussi : marche sur le centre de rétention de Lesquin]

[PS, les promesses s’envolent… les sans-papiers aussi : marche sur le centre de rétention de Lesquin] / Christophe Charmag. — Lille : FA__ [2] (Fédération anarchiste : 1953-....) : FA__. Groupe Humeurs noires (Lille : 1987-1998), . — 1 affiche (photocop. ) : n. et b. ; 30 × 42 cm.

sources :

[Redistribuer les richesses, réduire massivement le temps de travail]

[Redistribuer les richesses, réduire massivement le temps de travail]. — Paris : AL__ (Alternative libertaire : 1991-2019), . — 1 affiche (impr. photoméc.) : n. et b. ; 45 × 64 cm.

sources :

[Religions : répression… régression !]

[Religions : répression… régression !]. — Paris : FA__ [2] (Fédération anarchiste : 1953-....), [ca ] (ipns). — 1 affiche (photocop. ) : n. et b. ; 21 × 30 cm.

sources :

[Si les élections pouvaient supprimer les injustices, depuis le temps ça se saurait !]

[Si les élections pouvaient supprimer les injustices, depuis le temps ça se saurait !]. — Lille : FA__ [2] (Fédération anarchiste : 1953-....) : FA__. Groupe Humeurs noires (Lille : 1987-1998) : FA__. Groupe May-Picqueray (Lille : ca1997-1998), . — 1 affiche (photocop. ) : n. et b. ; 21 × 30 cm.

sources :

[Soirée vidéo-débat : « À qui profite la cocaïne ? »]

[Soirée vidéo-débat : « À qui profite la cocaïne ? »]. — Lille : FA__ [2] (Fédération anarchiste : 1953-....) : FA__. Groupe Humeurs noires (Lille : 1987-1998), . — 1 affiche (photocop. ) : n. et b. ; 30 × 21 cm.

sources :

1997 |

[Solidarité avec les sans papiers, à bas les lois racistes]

[Solidarité avec les sans papiers, à bas les lois racistes]. — Lille : Collectif des réfractaires à tous les lois anti-immigrés (Lille), . — 1 affiche (photocop. ) : n. et b. ; 21 × 30 cm.

sources :

[Sur la Commune]

[Sur la Commune]. — [S.l.] : Elle n’est pas morte !, . — 1 affiche (impr. photoméc.), coul. (deux : noir , brun ) ; 64 × 45 cm.

sources :

[Tierra y Libertad, 1936 hommage à la révolution espagnole]

[Tierra y Libertad, 1936 hommage à la révolution espagnole]. — Pontivy : Liber-Terre, (Cellier, impr. (Baye)). — 1 affiche (impr. photoméc.), coul. (une : noir , papier rouge ) ; 64 × 45 cm.

sources :

[Tierra y Libertad, hommage à la révolution espagnole]

[Tierra y Libertad, hommage à la révolution espagnole] / Morgan. — Pontivy : Liber-Terre, (Cellier, impr. (Baye)). — 1 affiche (impr. photoméc.), coul. (deux : rouge , noir , texte en défonce , papier blanc ) ; 58 × 45 cm.

sources :

[Vidéo en famille et entre amis…]

[Vidéo en famille et entre amis…]. — Lille : FA__ [2] (Fédération anarchiste : 1953-....) : FA__. Groupe Humeurs noires (Lille : 1987-1998), . — 1 affiche (photocop. ) : n. et b. ; 30 × 21 cm.

sources :

1997 |

[1998, la France accueille le monde, la gauche expulse le monde]

[1998, la France accueille le monde, la gauche expulse le monde]. — Paris : FA__ [2] (Fédération anarchiste : 1953-....), . — 1 affiche (impr. photoméc.) : n. et b. ; x × y cm.

sources :Notes

[1] Le Monde libertaire n° 495 (7 juillet 1983) ; No pasaran n° 77 (hiver 2009-2010 ; etc.

1980 |

1985 |

[ca 2006] |

[ca 2006] |

1998 |

[s.d.] |

[A todas les pedimos que luchen con nosotras]

[A todas les pedimos que luchen con nosotras]. — [S.l.] : [s.n.], . — 1 affiche (impr. photoméc.), coul. (deux : rouge , noir ) ; 59 × 43 cm.

sources :

[Artigues 98, 7 jours de fête en chansons]

[Artigues 98, 7 jours de fête en chansons]. — Artigues (Ariège) : els Segadors, . — 1 affiche (impr. photoméc.), coul. (quadri ) ; 50 × 36 cm.

sources :

1993 |

[Chômeurs et précaires en lutte, n’hésitez-plus, mouillez-vous !]

[Chômeurs et précaires en lutte, n’hésitez-plus, mouillez-vous !]. — Limoux : Collectif Action Justice Sociale (Limoux), [ ?]. — 1 affiche (photocop. ), coul. (une : noir , papier de couleur ) ; 30 × 42 cm.

sources :

[Conférence-débat autour du livre de Gérard Lorne : « Du rouge au noir, mémoire vive d’un porteur de valise », Toulouse]

[Conférence-débat autour du livre de Gérard Lorne : « Du rouge au noir, mémoire vive d’un porteur de valise », Toulouse]. — Toulouse : FA__ [2] (Fédération anarchiste : 1953-....) : FA__. Groupe Albert-Camus (Toulouse), (Imprimerie spéciale [Impr. spéc.]). — 1 affiche (photocop. ) : n. et b. ; x × y cm.

sources :

[Expulsions : on étouffe !]

[Expulsions : on étouffe !]. — Bruxelles = Brussels Bruxelles ; Toulouse : AAEL (Association pour l’art et l’expression libre : 1973-....) : Alternative libertaire mensuel (Bruxelles), (Imprimerie 34__ (Toulouse : 1973-2014)). — 1 affiche (impr. photoméc.), coul. (quadri ) ; 50 × 50 cm.

sources :

[Gala de soutien à Radio libertaire avec Jean Guidoni]

[Gala de soutien à Radio libertaire avec Jean Guidoni]. — Paris : Radio libertaire, (Imprimerie spéciale [Impr. spéc.]). — 1 affiche (impr. photoméc.), coul. (deux : rouge , noir , papier blanc ) ; 42 × 30 cm.

sources :

[L’État français et la justice écrasent les libertés individuelles !!!]

[L’État français et la justice écrasent les libertés individuelles !!!] / Didier Comès. — [S.l.] : Comité de soutien à Annie et Bernard, [ca ]. — 1 affiche (impr. photoméc.) : n. et b. ; 30 × 42 cm.

sources :

[Légalisons le débat]

[Légalisons le débat]. — Lorient ; Nantes ; Paris : FA__ [2] (Fédération anarchiste : 1953-....) : FA__. Groupe de Lorient : FA__. Groupe de Nantes, . — 1 affiche (impr. photoméc.), coul. (trois : rouge , noir , vert ) ; 60 × 40 cm.

sources :

1996 |

[Les Yeux rouges, Besançon, Lip 1973-1998]

[Les Yeux rouges, Besançon, Lip 1973-1998]. — Besançon ; Saint-Imier : Espace noir, . — 1 affiche (impr. photoméc.), coul. (deux : rouge , noir ) ; 80 × 40 cm.

sources :

[Lorient, mercredi 29 avril 1998 : Dockers de Liverpool]

[Lorient, mercredi 29 avril 1998 : Dockers de Liverpool]. — Lorient : FA__ [2] (Fédération anarchiste : 1953-....) : FA__. Groupe de Lorient, (Imprimerie spéciale [Impr. spéc.]). — 1 affiche (impr. photoméc.) : n. et b. ; 42 × 30 cm.

sources :

[Mai 68 - Mai 98 : il ne s’est rien passé]

[Mai 68 - Mai 98 : il ne s’est rien passé]. — Toulouse : AAEL (Association pour l’art et l’expression libre : 1973-....) : Basta ! (Toulouse), (Imprimerie 34__ (Toulouse : 1973-2014)). — 1 affiche (impr. photoméc.), coul. (deux : rouge , noir , texte en défonce , papier blanc ) ; 60 × 42 cm.

sources :

[Mai 68 était libertaire, nous aussi !, la prochaine fois, on sera organisés]

[Mai 68 était libertaire, nous aussi !, la prochaine fois, on sera organisés]. — Paris : CNT_F (France), [ ?] (Expressions (Paris : 1994-2000)). — 1 affiche (impr. photoméc.), coul. (deux : rouge , noir , papier blanc ) ; 60 × 90 cm.